35 Jahre nach der bahnbrechenden Erstverfilmung versucht sich „Hellraiser – Das Schloss zur Hölle“ an einer Neuinterpretation von Clive Barkers legendärer Novelle „The Hellbound Heart“. Eine moderne, freie, aber auch recht konventionelle Adaption wurde erschaffen.

Offizielle Synopsis: Eine junge Frau, die mit ihrer Sucht zu kämpfen hat, kommt in den Besitz eines uralten Puzzle-Würfels, nicht ahnend, dass er dazu dient, die Zenobiten zu rufen, eine Gruppe sadistischer, übernatürlicher Wesen aus einer anderen Dimension, in dieser Neuinterpretation des Horror-Klassikers.

Eigentlich hätte der Film gar nicht so gut werden sollen, zumindest laut seinem Regisseur. Als Clive Barker mit „Hellraiser – Das Tor zur Hölle“ („Hellraiser“, 1987) die Regie der Verfilmung seiner eigenen Novelle „The Hellbound Heart“ (1986) übernahm, besaß er streng genommen keinerlei praktische Kompetenz dazu („Just before filming started, I went to the library to find a book on directing – but it was out.“). Er war Literat, erzählte Geschichten und erschuf Welten in Schriftform, diese allerdings auf Zelluloid zu übertragen, auch für ihn eine enorme Herausforderung darstellte. Eine Herausforderung, die Barker nach eigener Aussage nur aufgrund seines Teams meistern konnte. Mit „Hellraiser – Das Tor zur Hölle“ erschuf er einen Kultklassiker des modernen britischen Horrorfilms, basierend auf seiner eigenen Vorlage. So erfolgreich, dass die Verfilmung eine ganze Filmreihe über mehrere Jahrzehnte nach sich zog.

(© Dimension Films. All Rights Reserved.)

Fast jedes dieser Werke kann eine eigene Produktionsgeschichte erzählen. Während mit „Hellraiser III“ („Hellraiser III: Hell on Earth“, 1992) die „Amerikanisierung“ des eigentlich britischen Horrors einsetzte – Teil 3 zeichnete sich durch eine massentaugliche Interpretation von Barkers Vision vor dem Hintergrund einer Großstadt aus –, unterlag der vierte Teil, „Hellraiser IV – Bloodline“ (1996), einer chaotischen Produktion, die mehrere Regisseure verschliss und zahlreiche Schnittfassungen generierte. Die nachfolgenden Fortsetzungen wurden als Direct-to-Video-Releases konzipiert; so wie es ursprünglich übrigens auch beim ersten Teil geplant war („Roger Corman’s company […] said very plainly it would go straight to video.“). Die letzteren Werke dienten wohl nur noch dazu, die Verfilmungsrechte zu halten, sodass selbst Doug Bradley, Darsteller der zur Horror-Ikone aufgestiegenen Figur Pinhead, aufgrund absurd-knapper Produktionszeiten schon bei „Hellraiser: Revelations – Die Offenbarung“ („Hellraiser: Revelations“, 2012) nicht mehr involviert werden wollte („I made a conscious choice to turn ‚Revelations‘ down and did so for a variety of reasons.“). Für die letzten beiden Filme der klassischen Reihe wurde er durch andere Darsteller ersetzt. Dem Franchise brachte dies viel Hohn und Spott ein, dem Produktionsstudio zumindest Zeit, die Vorlage für die Leinwand neu zu entwickeln.

Denn dafür war Barkers Novelle prädestiniert; nicht als Direct-to-DVD-Ramsch, sondern als packende Horror-Vision, die einen ganzen Kinosaal einnahm. Zahlreiche Filmemacher versuchten dies; entwickelten unterschiedliche Stoffe, basierend auf dem Original. Legacy-Sequels waren im Gespräch, genauso wie Remakes oder Re-Imaginations – schon 2011 arbeiteten die Macher hinter „Inside“ („À l’intérieur“, 2007) an einem neuen Film –, doch letztlich sollte die berühmte Development-Hell fast zwanzig Jahre in Anspruch nehmen, bis eine echte Neuverfilmung abgeschlossen werden konnte. Mit „Hellraiser – Das Schloss zur Hölle“ (2022) wurde ein neuer Hellraiser für eine neue Generation erschaffen. Ironischerweise basierend auf der ursprünglichen Idee und letztlich doch nicht als Kinofilm, sondern Streaming-Premiere.

(© 2023 Paramount Pictures. All Rights Reserved.)

„Hellraiser – Das Schloss zur Hölle“ steht vor einer unlösbaren Aufgabe. Auf der einen Seite wird erwartet, dass es Clive Barkers „The Hellbound Heart“ im besten Fall originalgetreu umsetzt, auch wenn ein Gros der Fans die Vorlage wohl nie gelesen hat, auf der anderen Seite erschuf Barker mit „Hellraiser – Das Tor zur Hölle“ selber eine freie Adaption, die sich vor allem in der Darstellung des Antagonisten Pinhead (Doug Bradley) gegenüber seiner eigenen Geschichte teils drastisch unterscheidet. Aber eben genau diese Interpretation erschuf eine Ikone des modernen Horrorfilms. Eine Neuinterpretation ist demnach dazu verdammt, diese Ikone durch ihre bloße Existenz umzustürzen. Horrorfilme sind natürlich dazu prädestiniert. Es ist das einzige Genre, welches aufgrund seiner Natur rücksichtslos Altbewährtes einreißen und auf drastische Weise Neues erschaffen kann. So wie es eben Clive Barker Mitte der 1980er-Jahre selber tat. Nur leider befinden wir uns in hochpolitisierten Zeiten, in denen ein zumindest lautstarker Teil der Zielgruppe der nostalgischen Verklärung frönt und nur noch Altbewährtes zelebrieren will.

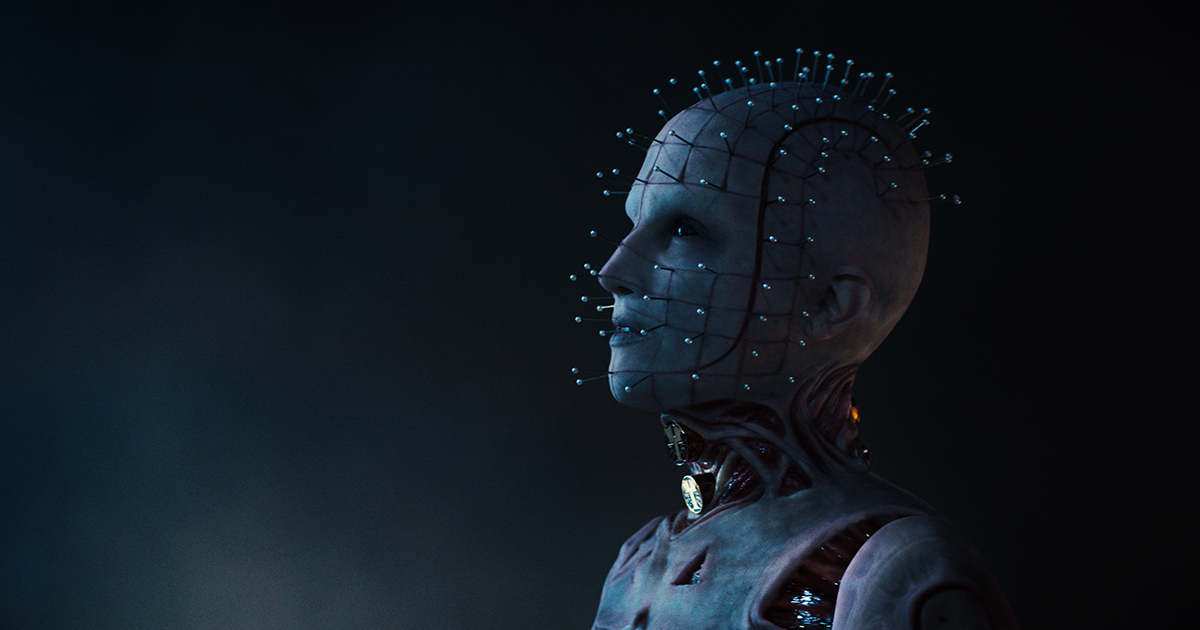

Beruft man sich demnach sogar auf Barkers Novelle, die seiner Zeit weit voraus war, muss man sich von der Erstverfilmung drastisch entfernen. Vollkommen unabhängig von der Qualität. Und so musste bereits die bloße Präsenz der trans Darstellerin Jamie Clayton als Pinhead im Vorfeld für Furore sorgen, obwohl diese der ursprünglichen Vision von Pinhead weitaus näher als Doug Bradleys Interpretation kam. In „The Hellbound Heart“ wird Pinhead als engelsgleiches Wesen beschrieben, welches mit Juwelen besetzte Nägel im Kopf trägt und mit der Stimme eines aufgeregten Mädchens spricht („Its voice […] was light and breathy-the voice of an excited girl.“). Das Geschlecht wird absichtlich nicht genau definiert. Pinhead ist demnach androgyn. Eine trans Darstellerin wie Jamie Clayton ist somit für die Rolle nicht nur perfekt geeignet, sondern der bloße Versuch, dem Original näherzukommen und Bradley nicht zu kopieren, mehr als nur löblich. Allerdings ist dies auch schon die einzige „mutige“ Änderung, insofern man sie so verstehen möchte.

(© 2023 Paramount Pictures. All Rights Reserved.)

Die nunmehr elfte Verfilmung des Stoffes versteht sich als recht konventioneller Horror. Die ursprüngliche Storyline wird an die nordamerikanische Ostküste verlagert und übernimmt nur noch die grundsätzlichen Dynamiken der Vorlage. Damit ist „Hellraiser – Das Schloss zur Hölle“ inhaltlich nicht mehr zwingend als Neuverfilmung der Novelle oder Remake des ersten Films zu verstehen, sondern tatsächlich als eine Neuinterpretation, die es sich zum Ziel gemacht hat, eine größtmögliche Masse X zu erreichen. Dieser Anspruch ist legitim, nimmt dem Werk aber die ikonische Kraft der Vorlage oder Erstverfilmung. Clive Barkers bizarre Vision der Hölle, bestehend aus Schweiß, Blut, Dreck, glänzendem Leder und verrotteten Fleisch, deren Tore auf einem verstaubten Dachboden im englischen Nirgendwo geöffnet werden, wird für die Streaming-Generation aufpoliert. Ein Chateau stellt nun den zentralen Handlungsort dar. Zugang zur Hölle und Versteck vor den Zenobiten zugleich. Genauere Details würden die wenigen Twists spoilern.

Die Inszenierung konzentriert sich auf das große Ganze. Gleich zu Beginn wird ein Menschenopfer den Zenobiten erbracht. Dies geschieht allerdings so nebensächlich, dass der Fokus auf dem menschlichen Antagonisten liegt, der dem Grauen, welches sich unscharf im Hintergrund abspielt, beiwohnt. Barker hielt die Kamera darauf, zeigte im Detail, wie die Widerhaken sich in das menschliche Fleisch bohrten. Ein Mysterium des Schmerzes umgab seine Eröffnung. David Bruckner, Regisseur der Neuinterpretation, hingegen, eröffnet eine Bühne, auf der die Zenobiten ihre blutigen Zaubertricks vollführen können, ohne diese aber im Detail zu zeigen. Der Schmerz wird zur nebensächlichen Show. Es gibt kein Geheimnis, keinen Aufbau; die sich öffnenden Tore der Hölle präsentieren sich als große Horror-Show. Die Pein wird zum Spektakel.

„Hellraiser – Das Tor zur Hölle“ erschien zu einem Zeitpunkt, als der Fun-Splatter das Horror-Kino begann zu dominieren. Barkers Vision stand in einem ekelhaft-realistischen Kontrast zu den (verhältnismäßig) großen Produktionen der damals populären Horror-Franchises. Ein Weg, den die klassische Hellraiser-Reihe mit „Hellraiser III“ Anfang der 1990er-Jahre auch versuchte einzuschlagen. „Hellraiser – Das Schloss zur Hölle“ sieht sich eher in dieser Tradition verortet und ignoriert damit bewusst vieles, was die Erstverfilmung auszeichnete und von zeitgenössischen Horrorfilmen abhebte. Nicht nur Ekel und Realismus, sondern auch jegliche Intimität und Identität. „Hellraiser – Das Schloss zur Hölle“ erinnert zeitweilig an Horror-Achterbahnfahrten wie „13 Geister“ („Thirteen Ghosts“, 2001). Nicht der Horror, sondern der Thrill steht im Vordergrund.

Der Tros an Charakteren, die die Protagonistin begleiten, dienen hierbei nur der Variation der Schauwerte. Sie sollen nebensächliche Spannungsmomente aufbauen oder gar grausige Tode sterben. Ihre Reise ist allerdings irrelevant. Sie dient nur dem Zweck. Demnach sollte die Figur Riley gespielt von Odessa A’zion eigentlich im Vordergrund der Geschichte stehen. Ihr Leid und ihre Reue, die sie stets versucht zu betäuben, wären das ausreichende dramaturgische Fundament gewesen, wenn man sich vollends auf ihr fokussiert hätte. „Hellraiser – Das Schloss zur Hölle“ ist damit gewollt größer angesetzt, als die Vorlage es beabsichtigte. Die Lament-Configuration besitzt keinerlei Mystik mehr, wird gar als Grundlage des titelgebenden „Schlosses“ genommen, welches ein großes Finale einleiten will, dass sich irritierend dicht an die klassische Reihe hält. Nicht nur erklingt Christopher Youngs ikonisches Titelthema aus „Hellraiser – Das Tor zur Hölle“, sondern auch die nicht minder ikonische Gestaltung Leviathans aus „Hellbound – Hellraiser II“ (1988). „Hellraiser – Das Schloss zur Hölle“ zeigt viel, vielleicht zu viel, und raubt dem Zuschauer für ein großes Horror-Spektakel damit jegliche Fantasie.

(© 2023 Paramount Pictures. All Rights Reserved.)

Bruckners Herangehensweise unterscheidet sich inszenatorisch fundamental von seinen Vorgängern. Er will das Hellraiser-Franchise aus dem Giftschrank holen, von der Nische, die selbst die wildesten Direct-to-DVD-Sequels verziehen hat, abkoppeln und für neue Generationen öffnen. Den Fans der Vorlage oder der Erstverfilmung wird dies sicherlich missfallen. Diejenigen, die zumindest offen für Neuinterpretationen sind, können sich aber immerhin auf ein zwar konventionelles, aber stets unterhaltsames Horror-Spektakel freuen. Ob dies letztlich für die gewollte Renaissance einer der bedeutendsten Horror-Ikonen der 1980er-Jahre ausreichen wird, kann nur die Zeit zeigen.

‐ Markus Haage

| Werbung |